医療の世界でもデジタルトランスフォーメーション(=DX)が急務であるとされていますが、現場ではどのようにして対応しているのでしょうか?また、DXを推進するための技術もとても気になるところ。

いむれ内科クリニック

いむれ内科クリニック

院長: 山本景三

いむれ内科クリニックは2011年2月愛知県豊橋市に開院しました。院長の山本景三先生はかつて豊橋市民病院の感染症内科勤務医でしたが、幅広い病気と向き合い地域に密着した医療を行いたいという想いからこの地に開業されました。クリニックの名前に地名の「飯村(いむれ)」が使われていることからも、地域の皆様に親しまれる身近なかかりつけ医を目指すという先生の熱い想いが伝わります。また感染症内科・呼吸器内科・アレルギー科の専門家として培った知識と経験をもとに高度で専門的な医療サービスの提供を行っています。2020年からCOVID-19パンデミックに伴い発熱外来も積極的に実施されています。

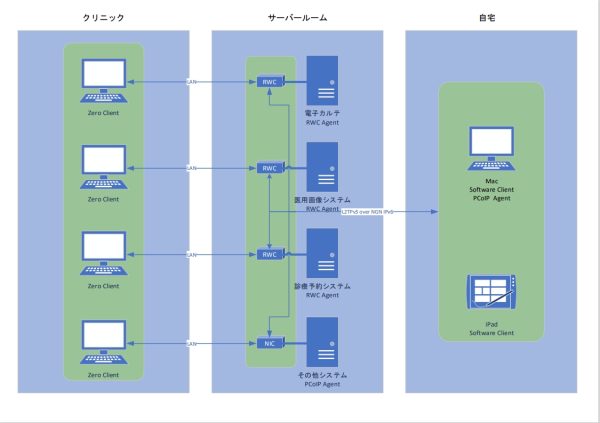

Q1.リモートシステムを導入されたきっかけを教えて下さい。 1) を検討しましたが、それほど長い距離がとれず断念しました。次にELSA VIXEL2) というPCoIPベースのゼロクライアント端末を使う機会を得ました。1Gbpsの院内ネットワークを介して手持ちのパソコンとつないでみたら非常に良い操作感で使えた、これがリモート導入のきっかけでした。

Q2.リモート環境構築にあたって留意されたことを教えて下さい。

図1 ロスレスで転送を可能にしている。

動画はこちらから

Q3.重いデータでも遅延なく取り回しできるかどうかが大切ということですね。

Q4.HP Anywareの導入で先生のお仕事はどのように変わりましたか?

HP Anywareについてはこちらから

図2 セキュリティ強化のため、院長自らネットワークを設計し構築した。

Q5.そのほかHP Anywareをお使いになったメリットはありますか?

図3 電子カルテや画像システムのサーバーはそれぞれ別のネットワーク(IPサブネット)にある。通常は各サーバーに実装されたリモートワークステーション

Q6.今後の展望をお聞かせください

Q7.日本HPさんへご意見やご要望はありますでしょうか?

COLUMN「医療のリモートシステムにおける最先端セキュリティ技術」

令和3年5月総務省からリモートワークのセキュリティに関するガイドライン(第5版)が示されました。このガイドラインのなかで次世代セキュリティ対策ソフトとして紹介されたEDR(Endpoint Detection and Response)を製品実装化したのが、日本HPの「HP Wolf Security」です。「HP Wolf Security」は、EDRのキモであるエンドポイント(ネットワークを介してつながる端末デバイス・コンピュータ・サーバなど)のリアルタイム監視からAIによる問題検知と対策をユーザの手を煩わせることなく自動実行する高度なセキュリティソフトです。日本HPのワークステーションには「HP Wolf Security」が標準搭載されているため安心できるリモート環境を構築できます。

日本HPのワークステーションには最初から「HP Wolf Security」が実装されています。

株式会社iMedical

(株)iMedicalは2013年6月にリゾートトラストと三井物産の共同出資により設立されました。デジタル技術の 活用により医療機関の経営効率最大化を実現するパートナーになることを目指し、健診・人間ドックのWeb予約 サービスに始まり、遠隔画像診断支援、心電図解析、と事業領域を拡大して参りました。

ダイヤメディカルネットからiMedicalへ

(株)ダイヤメディカルネットは2001年の設立以来、遠隔画像診断支援サービスの業界においてリーディングカンパニーの一角を担い続け、累計200施設以上の医療機関様向けにサービスを展開して参りました。 iMedicalは2017年に(株)セントメディカル・アソシエイツに資本参画し、遠隔画像診断支援サービスを展開。2021年にはダイヤメディカルネットをグループに迎え入れ、セントメディカル・アソシエイツと合わせてグループとして業界第2位の事業規模を築いております。 その後、2023年4月にダイヤメディカルネットと合併し、遠隔画像診断支援サービスの更なる品質向上と事業シナジーを追及しております。現在では、グループ全体で200名以上の登録医を抱え250施設以上の医療機関様にサービスをご提供しております。 2023年7月には新社長として三井物産から石塚真樹が就任しました。 ICT分野の経験が豊富で、特にサイバーセキュリティを専門としていたこともあり、遠隔画像診断支援サービスを始めとする当社の各事業にその知見を生かすと共に、セントメディカル・アソシエイツとの連携強化を含め、事業の拡大に努めています。

遠隔画像診断支援サービスについて

遠隔画像診断支援サービスは質の高い読影レポートを提供することを第一に取り組んでいます。当社独自の品質基準を満たした診断専門医のみを採用し、定期的に読影レポートの品質レビューを行い、読影医に適切なフィードバックすることでサービスレベルの向上に努めています。常勤医によるバックアップ体制も整え、さらに品質の高いレポートのご提供に取り組んでおります。また、医療機関様のご期待に応えるべく常にコミュニケーションをとりながら、必要に応じて適切な撮影方法のご支援や最適な院内システムのご提案を行っております。

“スマート読影 i-Radi ZERO”について

2024年6月には新しいサービスとして“スマート読影i-Radi ZERO”の提供を開始しました。初期費用・月額基本料ともに無料で画像診断支援サービスを始められます。ご依頼数の少ない医療機関様向けのサービスです。セキュリティの高い専用ソフトウエアを使用し、画像を送信できるようになります。

弊社読影室

(株)iMedical https://www.imedi.co.jp

代表取締役社長COO石塚真樹

株式会社イリモトメディカル

遠隔医療技術の進化は、日本国内における医療アクセスの格差を解消し、より高度で質の高い医療サービスを提供するための鍵となっている。特に遠隔画像診断サービスは、画像診断の精度と効率を向上させる重要な手段である。株式会社イリモトメディカルは創業から24年にわたり、全国の健診施設から画像の遠隔画像読影を受託し、現在110施設から年間100万件の読影実績を有している。

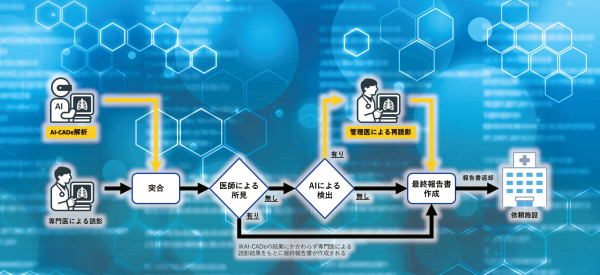

当社サービスの特徴 当社の遠隔画像読影サービスの最大の特徴は、全ての読影が検診のエキスパートである放射線専門医を始めとした各専門医によって行われる点である。これにより診断の精度が格段に高く、クライアント施設への迅速かつ正確な読影結果報告が可能である。また、胸部単純写真の読影にはAI技術(EIRL Chest Nodule、エルピクセル株式会社※)を導入している。AI読影システムを導入し、読影時に同時に用いると、読影医にはそれを参照する追加の時間が生じ、またAIの指摘に惑わされることがある。当社では、読影医はAIを参照せず読影し、バックグラウンドでのAI判定の結果と読影医の読影結果を差分し、異なるものだけを管理医が読影する“ハイブリッド型AI二重読影システム”を大日本印刷株式会社と共同開発し、運用を開始した。このシステムにより読影医はAIによる支援を受けながらも、必要以上に干渉されず、効率的な読影が可能となった。

当社サービスの利点 当社サービスの大きな利点は、このハイブリッド型AI二重読影システムを用いた高い効率と感度と特異度が共存した読影結果を、全国の医療施設が受けられるという点にある。専門医による読影やAIを導入することに困難を感じている医療施設は少なくない。当社サービスを利用することで、健診施設は高価なAI機器の購入や導入を行うことなく、最新のAI技術を活用した専門医の読影結果を得ることができ、業務負担の軽減と読影精度の向上が実現されるとともに、受診者への医療サービスの質を向上させることが可能である。

図1

ビジョンと未来への取り組み 当社は持続可能な医療システムの構築を目指し、継続的な技術革新に努めている。AI技術の進化に伴い、将来的にはより複雑な病態の早期発見や、より精密な診断が期待されている。また、がん死亡の減少を目的とした予防医療から、失明や転倒・骨折防止、認知症予防などの健康寿命の延長に対する予防医療への取り組みにパラダイムシフトし、これまで培ってきた遠隔医療の技術を応用していく。

まとめ 当社の遠隔画像読影サービスは、最先端のAI技術を駆使して、放射線診断の正確性と効率を大きく向上させるとともに、全国の医療格差を解消するための有効な手段である。これからも技術革新を推進し、健診を実施する医療機関のニーズに応え、受診者様一人ひとりが質の高い医療を受けられるよう努めていくことで、社会全体に安心と幸せを創り出していく。

※販売名: 医用画像解析ソフトウェア EIRL X-Ray Lung nodule

(株)イリモトメディカル 本社・読影センター

医師・従業員 常勤医 2名 非常勤医 31名 一般職員 18名

画像診断ワークフロー効率化のためのクラウド活用

先端テクノロジーが拓く新しい医療のみらい

医療業界のDXを加速するAIとディープラーニング技術

5Gと通信技術による医療の革新

続きはRad Fan2024年7月号で! https://eradfan.official.ec/items/87812396

各記事に関するお問い合わせ (株)メディカルアイ