第93回日本消化器内視鏡学会総会ランチョンセミナー

内視鏡医が求めるERCP検査室

~CアームX線システム導入施設の取り組み~

日時:2017年5月11日

場所:リーガロイヤルホテル

共催:東芝メディカルシステムズ株式会社

司会

手稲渓仁会病院消化器病センター

真口宏介先生

講演1 理想的なERCP検査室を考える

愛知県がんセンター中央病院消化器内科部長

原 和生先生

同院のERCP検査室では、ERCPのほかにInterventional EUSも実施しており、さまざまな検査を想定

した検査室が理想である。理想的な検査室のポイントとして、物品、患者およびスタッフの動線が考慮さ

れている点が挙げられる。スタッフの介助スペースや室内のモニター位置も重要であり、これらのポイン

トをふまえ、約20施設の協力のもと、内視鏡医が求める理想的なERCP検査室について考察した。

KEY SENTENCE

●可能であれば物品・スタッフと患者の動線を分割する

●EUSの介助者のスペース確保には天井吊りモニターが有用か

●多くの施設がCアームタイプのX線TVシステムを導入している

理想的なERCP検査室のポイント

当院の消化器内科・内視鏡部は、10名のスタッフと日本人レジデント9名、外国人レジデント2名という体制で運営されている。ERCP検査室では、ERCP(内視鏡的逆行性膵胆管造影検査)のほかに年間100以上の透視下Interventional EUS(超音波内視鏡検査)も実施しているため、それも想定したERCP検査室が理想的と言える。ERCP検査室のポイントとして、まず患者およびスタッフがどのような動きをするか、物品がどのような流れで運ばれてくるか、動線を考えることが大事である。次に術者に関連するモニターや内視鏡の配置も重要である。そしてアシスタントについても、アシスタントもモニターを見る必要があり、また処置具も出しやすい配置にして、患者を介助するスペースも必要になる。もちろん看護師もモニターを見る必要があり、一方で患者の状態も見なければならないため、それらを考慮した配置が求められる。最後に、レジデントなどの教育的観点からもモニターその他の物品の配置を考えている。

当院の動線についてこれらの観点で検証してみると、まず患者の動線として、外来患者は2階正面玄関から入ってそのまま直進した突き当りのところに内視鏡室・ERCP検査室がある(図1)。入院患者は病棟からのエレベーターを降りて10mほどの距離であり、非常にアクセスしやすい位置にある。内視鏡室に到着したら、真っすぐ歩いて右側に洗浄室があり(図2a)、正面に更衣室がある(図2b)。当院では男女共用の更衣室となっているため少し注意を要する。左側には防護服がかけてあり(図2c)、その奥に操作室(図2d)とERCP検査室(図2e)がある。ERCP検査室は比較的広めのスペースをとっており(図2f〜h)、CアームタイプのX線TVシステムUltimax-i(東芝メディカルシステムズ社製)を導入している。床はフローリングにして少しでも優しい雰囲気を出しており、背面には物品が収納されている。看護師は部屋の左側に配置されるため、現在のところ患者さんの頭から一番遠いところに看護師がいるという配置になっており、ここは改善すべき点と考えている。

当院の問題点は、患者の動線と病院スタッフおよび物品の動線が同じであることで、安全・衛生面などから今後はできれば分けたいと考えている。施設によっては構造上動線を分けるのは難しい場合もあるかもしれないが、可能な範囲で分けたほうがよいと思われる。

看護師と関連物品の配置に関しては、まず主に看護師が見る生体モニターが患者の足側にあるため(図3a)、術者からはあまり見えない状態にある。術中、看護師は遮蔽板の後ろにいるため患者の頭部は直接見られない位置で基本的にはモニターを注視している(図3b)。複数のモニターを配置していることから頭側に余剰のスペースがなく、この場所に何か物品を置いたり、人が入るのは現実的に難しい。操作室に関しては、内視鏡やEUSを含めすべての画面を見られるようになっているため(図4)、ここで雑談もできれば教育もできるようになっているが、壁1枚で向こう側が廊下になっているためあまり大きな声で話をすることができない。病院の構造上仕方がないが、できることならばなんとかしたいと考えている。当院のERCP検査室の長所と言えるのは、操作室から望む窓が広くとってある点だ(図5)。

望ましい内視鏡・ERCP検査室

次に、術者とアシスタントにとって好ましい内視鏡室・ERCP検査室について考えてみたい。当院の内視鏡室・ERCP検査室では、頭側に内視鏡とEUSで計4つのモニターが並んでいる。モニターはすべて脚付きのものであるため頭側のスペース確保が難しい状態であるが、天井吊りのモニターを導入すれば頭側にもう少しスペースを確保できるかもしれない。

EUSのインターベンションを実施する際は、頭側に介助者を1人配置し、スコープを持ってEUSの画面を保持してもらう。これは非常に大事なことで、EUSの画面を保持できないと軸を見失ってインターベンションが不成功になることがある。特に直視型コンベックスを使用するような場合、わずかな動きでもEUSの画面が非常にぶれやすいため、この介助者の役割が特に大事になる。ただ、図6のように術者の背後には十分なスペースがある一方でEUSの介助者が位置するスペースが狭いため、改善する方法を試行錯誤している。

もう一度全体を見てみると、足側の奥はあまり活用できておらず、また頭側はモニター類が集中して他のスペースがないため、もう少し何らかの工夫でスタッフが有効活用できるスペースを広げたいと考えている。

実際のEUS-CD手技では、図7aのように私が術者で、マイクを使用してチーム全体に聞こえるように指示をしながら進めている。スペースの問題で、介助者はモニター下の狭いスペースに座りスコープを押さえている(図7b)。介助者が立ってしまうと術者がモニターを確認することができなくなってしまうためである。

このスペースを何とか広くできないかということをいつも感じている。

多施設の環境から学ぶ

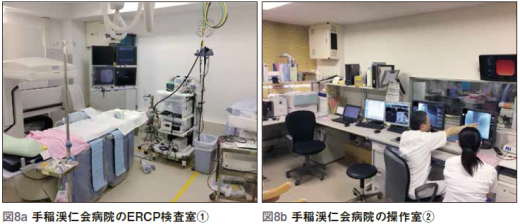

1.手稲渓仁会病院

ここからは、今回の講演のために写真をご提供いただいた他施設のERCP検査室の状況について紹介したい。まず司会の真口先生のおられる手稲渓仁会病院は、潟沼朗生先生と矢根 圭先生に写真を提供いただいたが、CアームタイプのUltimax-iが導入されていて、当科と全体の構造はよく似ている(図8a)。モニターは天井吊りの4面で、今回ご協力いただいた中でも同様の天吊りモニターの配置をしている施設が比較的多かった。

最初に感じたのは、内視鏡装置の上の部分がすっきりしていることである。ほとんどの施設では、この場所に内視鏡のモニターを設置している。手稲渓仁会病院では、ここにモニターを置いていないため、とてもすっきりして見える。操作室はモニターがいくつも並んでいるが圧迫感はなく、広さも十分あり、ディスカッションなどもやりやすいだろうと推測された(図8b)。

物品に関しては、数はとても多いと思われるが、きれいに整理されていると感じた(図8c)。当科では雑然としているところがあり、「あれ出して」と言ってから時間がかかることがあるので、見習うべきと思われた。

2.福島県立医科大学附属病院

次に福島県立医科大学附属病院の高木忠之先生から写真を提供いただいた。同じ東芝メディカルシステムズ社製ではあるがCアームタイプではなく、いわゆる一般的なX線TVシステム(ZEXIRA、東芝メディカルシステムズ社製)である(図9a)。Cアームのように左右に振ることはできず、オーバーチューブタイプであるため、散乱線防護クロスを使用している。このタイプの透視室の場合は、同様にこの防護クロスが使用されているケースが多かった。こちらもモニターは天井吊りの4面で、向かって右側にEUSのモニター、左側に看護師・介助者用の共用モニターが並んでいる。操作室には操作台のほか内視鏡画像や透視画像を同時録画できる装置も配置されている(図9b)。

3.仙台オープン病院

仙台オープン病院はCアームタイプのUltimax-iを採用している(図10a)。モニターは4面構造で、図10bのように各スタッフの目線を追うとどのモニターを見ているかがよくわかる。

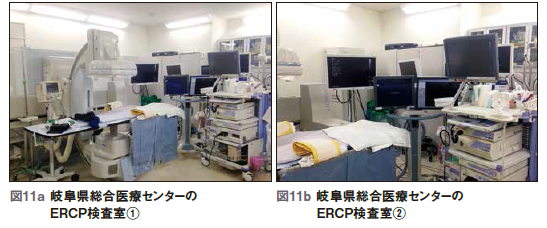

4.岐阜県総合医療センター

岐阜県総合医療センターは岩田圭介先生より写真を提供いただいた。私が今回連絡させていただいた友人の施設などでも、約半数くらいはUltimax-iが導入されており、特に私立系の病院で多く見られ、大学病院などでは、一般的なX線TVシステムが多いようである。岐阜県総合医療センターでは、モニターなどが一ヶ所に集中して床に置かれているため、天吊り式と比較すると少し窮屈な印象を受けるが、処置には問題ない(図11a、b)。

5.倉敷中央病院

倉敷中央病院は最新の設備を導入しており、すべてのスペースが非常に広くすっきりしている(図12a)。モニターは6分割可能な天井吊りの大画面を使用している(図12b)。操作室でも生体モニターも含めたすべての画面を確認することが可能になっている。

まとめ

今回、約20施設の先生方に協力いただき、内視鏡医が求めるERCP検査室について考えてきた。そのうち約半数の施設がCアームを搭載したX線TVシステムUltimax-iを導入していた。大学病院では、予算と広さの問題からか、オーバーチューブの一般的なX線TVシステムでERCPを施行している施設が比較的多かった。総じてベッド頭側の小スペースをどのように有効利用していくかということに頭を悩ませている施設が少なくないのではないかと考える。また術者の向かい側のスペースはDead Spaceになりがちで、何か工夫をすることでスペースを有効活用できるかもしれない。また将来的には、ERCP検査室に全身麻酔器を設置することも考える必要があるだろう。

講演2胆膵内視鏡治療を支える新IVR室

2016年に新棟が完成したがん研有明病院。前任地で機種選定から導入までを経験していた同氏が、事前の他施設などの見学などからも得たアイデアなどを参考に、新しい検査室の開設にあたり、工夫した点について解説する。また、低被ばくながらも高画質を実現した新しい画像処理技術「Octave」を搭載した「Ultimax-i」の有用性についても実際の画像を呈示しながら、Cアームの特性も併せて、本稿で紹介する。

KEY SENTENCE

●施設で実施している手技に合わせた環境整備が重要

●Cアームは患者の体位を変えることなく観察方向を変えられるため、肝門部の観察時に特に有用

●診断の質を向上させるうえで動画保存のメリットを活用

IVR室における機種選定

「がん研パワーアッププロジェクト」の一環で2016年1月に4階建ての新棟が完成した。3階、4階が検診センターで、2階には画像診断ユニットとしてvascular用angio-CT1室、non-vascularのCアームIVR2室、MRI1室の計4室が確保された。開設にあたって、画像診断センター長/画像診断部部長の松枝 清先生から、「これからはendoscopic interventionの時代だから、それができる部屋を一緒につくろう」と声を掛けていただいた。

新施設の機種選定にあたっては、まず院内の選定委員会で仕様書を作成し、メーカからのヒアリングを経てある程度選定して、最終的に経営会議で承認されるという流れになった。機種の選定にあたり、私自身は、東京大学医学部附属病院在籍中に、臨床現場で機器開発にかかわり、いろいろ勉強させていただいた経験があった。そして前任地のJCHO東京高輪病院では、赴任後すぐに新機種導入というタイミングで、機種選定・導入という経験をしていた。また今回は、事前に手稲渓仁会病院を見学させていただき、真口先生よりアイデアや工夫をうかがう機会をいただいた。

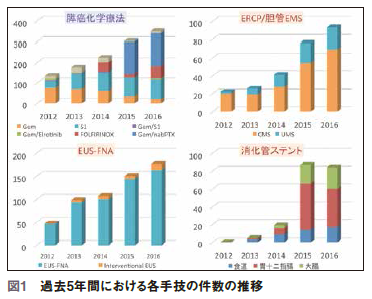

胆膵内視鏡医が求めるIVR室

胆膵内視鏡医は、ERCPやEUSを施行している一方で、それ以外の手技も行っていることが多い。胆管ステント留置の経験は消化管ステント留置に活かされ、膵がんに対する超音波内視鏡下穿刺吸引生検(EUS-FNA)の技術は消化管粘膜下腫瘍(SMT)に対するEUS-FNAにも活かされている。そのほかにも、当科では内視鏡を用いない手技として経皮経肝胆道ドレナージ(PTBD)や転移性肝腫瘍に対する腫瘍生検、肝細胞がんに対するラジオ波焼灼療法(RFA)なども実施している。

当科の最近の動向として、どの手技も年々増えてきており、たとえば膵癌化学療法はこの2年は年間300例前後にまで達している(図1)。また、治療の進歩に伴って長期生存が得られるようになると、胆管に留置したメタリックステントが詰まることによりインターベンションを必要とするケースが増えてくる。メタリックステント留置術は年間90例前後であるが、再インターベンションを含めると数はさらに増える。EUS-FNAについても患者の増加とともに増えており、まだ手をつけていない術前のケースを含めると当科の処理能力をオーバーしてしまう可能性がある。また消化管ステントが導入されると、外科からの紹介が増加し、日常業務を圧迫するくらいになってきた。それらの技術を安全・確実・効率的に実施していくためにはどのような設備が必要かという視点でIVR室について考えてみた。

理想のIVR室をつくるための工夫

まず透視に関して、高画質であることはもちろん、被ばくが低減されていることに越したことはない。それ以外に、手技を安全・確実に行うために過去画像を不自由なく確認できるシステム、処置を行うスペースの確保、入退室の動線などの工夫も必要である。また動画保存というのも大事なポイントの1つとして紹介したい。

今回新設された2室のIVR室には、いずれも透視装置はCアームタイプのUltimax-i(東芝メディカルシステムズ製)を導入している。また、透視装置手前のスペースが3mぐらいあり、十分な処置ができる施設環境になっている。図2aは内視鏡を主とした部屋で、青線の動線で患者が入室する。図2b(内視鏡設定)および図2d(経皮設定)の部屋では、手前の広いスペース(赤線)が患者動線になっている。モニタはちょうど私(演者)が両手を伸ばしたくらいの58インチの大画面を使用(図2c)し、透視や内視鏡画面、生体モニタなど、必要な画像を、様々な大きさに分割して表示できるようになっている。診療放射線技師の作業スペースには図3に示すようなタッチパネルがあり、表示させる画像の切り替え(黄矢印)や録画装置の操作(赤矢印)ができるようになっている。

たとえばERCP試行中に、術者が「ちょっとここに過去画像を大きく出してください」と言うと、診療放射線技師が瞬時に切り替えてくれるため、その場でさまざまな判断ができる。EUSあるいは肝RFAの際も図4のように画面をセッティングし、最適な場所や方向などを確認しながら手技を実施している。

肝RFAを施行する際は、手前の3mほどのスペースにヘッドアップできるストレッチャーを置き、透視装置の手前までモニタを引っ張ってきて、術者も介助者もそのモニタに映し出された画像と隣のリファレンス用画像を見ながら穿刺を施行している。ERCPでは、当科はCアームをアンダーチューブで用い、術者の下半身部分に遮蔽用カーテンを設置するほか、術者と透視台の間に、処置しやすいように一部がくりぬかれた、天吊りの遮蔽板をいれ、大幅な術者の被ばく低減を実現している。看護師は、普段は入り口近くにキャスター付きの遮蔽板を置いて、その手前の位置についている。術者と介助者の手前には処置具を置くトレイがある。これは他施設を視察した際に参考にしたもので、ガイドワイヤー等、処置具の落下防止のためには深いトレイが必要と考え、内視鏡の搬送に用いるトレイをそのまま用いている(図5)。

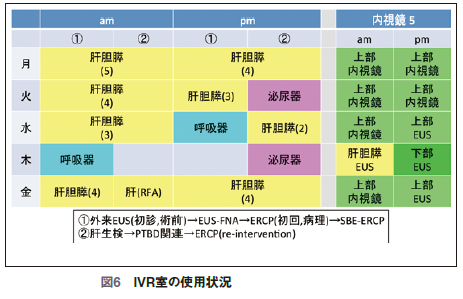

IVR室は様々な診療科が使える設定ではあるが、実際はかなりの枠を当科が使用している(図6)。もともとEUSは内視鏡室1室で行っていたが、膵管内乳頭粘液性腫瘍(IPMN)のフォローアップで半年ほど前に予約が埋まってしまうため、外来の初診あるいは術前のEUSはIVR室で実施している。この部屋では、外来EUSの後にEUS-FNA、初回ERCPや、IDUS・病理検体採取を要する込み入ったERCP、シングルバーンERCPなどの人手のかかる処置を行っている。もう片方のIVR室では、他臓器癌肝転移で治験登録に必要な肝腫瘍生検やPTBDなどの経皮処置や、ステント交換などの比較的単純なERCPなどを並列で行っている。

図6の表の括弧内の数字はその枠で参加可能な医師の数であるが、医師が4人以上いると2部屋を使用するため、実際のERCPでは医師2人、看護師1人という体制で手技を行っている。

Cアームの特性を活かしたERCP関連手技

透視画像に関しては、画質がよいというのがまず基本で、例えば肝門部領域胆管がんで左葉のみドレナージをしたいという場合にわずかな造影のみで目的の胆管の走行を確認し、ガイドワイヤーの先端の細かい動きを見ながら左枝を探っていく(図7)。このような微細な部分が見えるということが、われわれが望む透視画像ということになる。

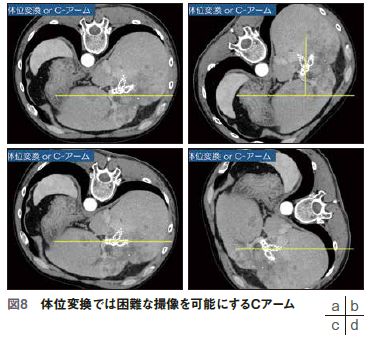

Cアームに関して、図8a〜dはCT画像をERCP時の患者の体位に合わせて逆さに表示したものであるが、例えば患者が体動で動く方向であるLAO(第2斜位)では、45度ぐらい上げると右前後枝がきれいに一番開いて見える(図8b)。肝門部を見たいとなると、今度は左の腰を少し上げないといけない(図8c)。ところが左腰を上げて右を向くため、首がねじれて患者の負担になってしまう。さらに右後枝を見たいとなると、体位変換では対応できない姿勢になってしまう(図8d)。このような場合や肝門部を見たい場合などにCアームは非常に有用だと考えられる。

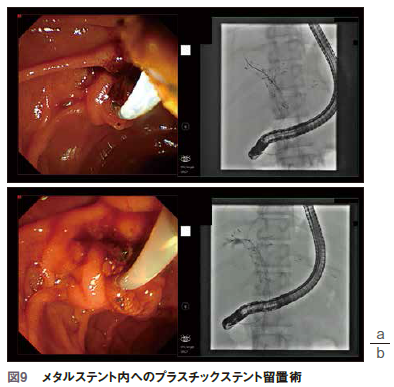

図9a、bに示すのは、左枝、右前枝、右後枝に3本のメタルステントが留置された後のステント閉塞に対し、右後枝にプラスチックステントを留置する症例である。ガイドワイヤーが右後枝と思われる枝に入っていったところで、Cアームを前後分岐が見えるRAO(第1斜位)に振って後枝に入っていることを確認する。続いてカテーテルを追随させることになるが、メタルステントのメッシュに突き当たってカテーテルが進まないことがしばしばある。この場合には、メッシュの間隙を選び直すなど、いろいろ工夫が必要であるが、この際も透視の性能は非常に重要である。本症例では、右後枝へのカテーテル追随が非常に困難と感じていたが、CアームをRAOに振ってみると、プラスチックステントを入れるに十分な深さが確保されていることが確認できた。

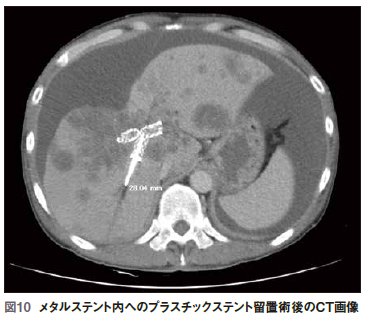

最後的にプラスチックを留置する際も、透視画像においてステントの先がまったく見えないという経験はよくあったが、Octaveを搭載したUltimax-iでは、従来よりも−65%という大幅な低被ばくを実現しながら、先端も見やすくなっている。実際に、RAO画像を併用してステントを留置した後のCTで、プラスチックステントは目的の右後枝に十分深く留置されていることが確認できた(図10)。

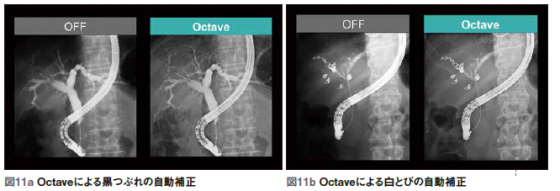

Ultimax-iの有用な機能と現場での工夫

現在使用しているUltimax-iに搭載された有用な機能の1つが“Octave”という新しい高画質・低線量検査コンセプトである。その画像処理技術のひとつ、デジタル補償フィルタ(DCF)は、自動的にX線の吸収差による黒つぶれや白とび部分を補正してくれる(図11a)。これにより透視画像も撮影画像も非常に視認性が高くなっている。また、従来の装置では椎体にかぶってハレーションのようになり透視画像が見えにくいということがあるが、これも自動補正でとても見やすい画像が描出される(図11b)。このDCFの自動補正機能などを含むOctaveによって、さまざまな処置がスムーズに進むことになり、大幅な被ばく低減検査を行えていることは、術者だけでなく最終的に患者にもメリットがあると思われる。

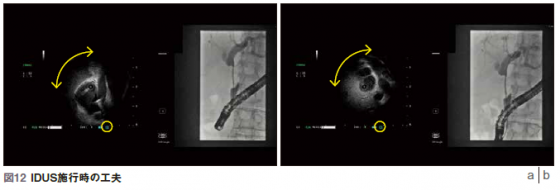

動画システムに関して、われわれの工夫を1つ紹介したい。管腔内超音波検査(IDUS)を行う際、X線透視画像と同時に録画されるというメリットを最大限活かすために、CTと同じ断面になるよう、画面をリバースモードに設定し、さらに、肝門部で左右胆管の合流向きをCTと同じになるようローテート調整を行うようにしている(図12a、b)。IDUSと透視画像を同時に表示することで、現在どこの断面を観察しているのかをきちんと記録して、必要に応じて外科に報告することが大事だと考えている。もちろん見直しの際もこのような録画記録を保存しておくことが有用である。

まとめ

今回、透視室の新設に当たり、他施設の視察や放射線科、心カテ室などの意見を参考にすることも重要だと感じた。また、実施件数が増加してくると、より被ばく低減の工夫が重要になると思われるため、その点については各メーカの継続的な開発を期待したい。ERCPの体位において、Cアームは特にRAOにて有用であることがわかった。動画保存のメリットを活用して、より診断の質を向上させるわれわれの努力も必要だと考えられた。